総合型選抜とは?受験のメリットや注意点、対策のポイントも解説!

「総合型選抜での受験を考えているけど、どんな準備をすればいいか分からない…」

「そもそも総合型選抜って、今までのAO入試と何が違うの?」

大学受験を控える高校生や保護者の皆さまの中には、こうした疑問やお悩みをお持ちの方も多いのではないでしょうか。

総合型選抜とは、近年、導入する大学も受験者も増えている新しい入試方式です。一般選抜との大きな違いは、学力試験の点数だけでなく、書類審査や面接、小論文などを通して、受験生の意欲や能力、将来性などを多角的に評価する点にあります。しかし、その「多角的」な評価とは具体的に何を指すのか、少し分かりにくいのも事実ですよね。

この記事では、総合型選抜の入試制度の基本から、他の入試との違い、具体的な対策のポイントまで、受験のプロが徹底的に解説します。総合型選抜での受験を検討している方は、ぜひ最後までご覧ください。

目次

- 1 総合型選抜とは?採用校と受験生が増えている理由

- 1-1. 総合型選抜は「大学の求める人材像」に合う人を探す入試

- 1-2. 総合型選抜の実施大学と受験生が増えている理由

- 1-3. 従来の「AO入試」とは何が違う?

- 9 総合型選抜対策でよくある質問

- 9-1. Q.国公立大学も総合型選抜で受験できる?

- 9-2. Q.総合型選抜には評定平均が低くても挑戦できる?

- 9-3. Q.部活や留学などの特別な実績が無くても大丈夫?

- 9-4. Q.総合型選抜は浪人生でも出願できる?

という方はメガスタの資料をご請求ください

サービス内容の詳細はこちら

向いているか診断!

自分の可能性を知ろう!LINEで無料診断

特典プレゼント!

総合型・学校推薦型選抜まるわかりBOOK

※特典は予告なく終了する場合がございます1 総合型選抜とは?採用校と受験生が増えている理由

総合型選抜とは、学力だけでは測れないあなたの個性や情熱を大学に伝えることができる入試制度です。まずは、この入試方法がどのような考え方に基づいており、なぜ今、多くの大学や受験生に選ばれているのか、詳しく解説します。

【1】総合型選抜は「大学の求める人材像」に合う人を探す入試

総合型選抜の最も大きな特徴は、大学が掲げる「こんな学生に入学してほしい」という理想像(求める人材像)と、受験生一人ひとりの個性や意欲がどれだけマッチしているかを重視する点にあります。

従来の一般選抜が学力試験の点数で合否を決めるのに対し、総合型選抜では、出願書類や面接、小論文などを通じて、あなたの学びへの熱意、得意なこと、将来の夢などを丁寧に評価します。つまり、ペーパーテストだけでは表現しきれない、あなた自身の魅力や可能性をアピールできるチャンスが豊富にある入試なのです。

総合型選抜で重要な“アドミッション・ポリシー”とは?

総合型選抜を理解する上で絶対に欠かせないのが「アドミッション・ポリシー」です。これは、各大学・学部が「入学者受け入れの方針」として公式に発表しているもので、「どのような学生を求めているか」「入学までにどんな力を身につけておいてほしいか」が具体的に示されています。

総合型選抜の選考は、すべてこのアドミッション・ポリシーに基づいて行われると言っても過言ではありません。したがって、対策の第一歩は、志望する大学・学部のアドミッション・ポリシーを熟読し、大学が送るメッセージを正確に理解することから始まります。

【2】総合型選抜の実施大学と受験生が増えている理由

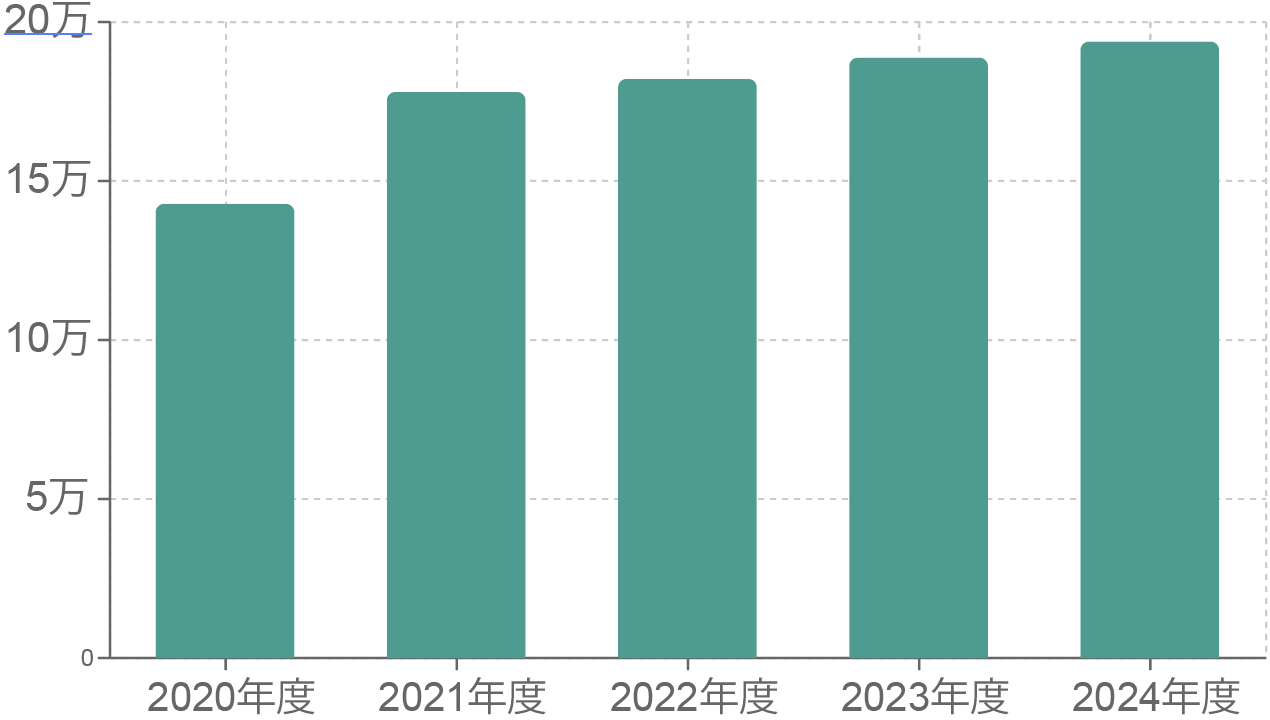

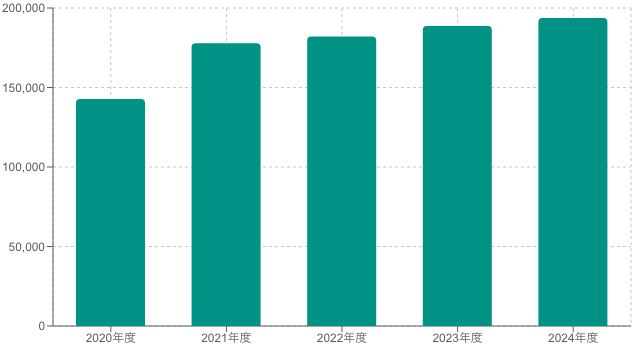

近年、総合型選抜を導入する大学と、その方式で受験する生徒の数は右肩上がりに増えています。文部科学省の調査によると、令和6年度には私立大学の約9割以上、国立大学でも8割近くが総合型選抜を実施しており、大学入学者全体に占める割合も年々増加傾向にあります。

総合型選抜 志願者数の推移(私立大学)

参照:令和6年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要

令和6年度入試

「入試別 大学入学者の割合」

学校推薦型

51

47.5

令和6年度入試

「入試別 大学入学者の割合」

- 一般入試(一般選抜):47.5%

- 総合型・学校推薦型:51.1%

- その他:1.4%

この背景には、大学側と受験生側の双方に理由があります。大学側には、学力だけでなく、多様な個性や才能を持つ学生を早期に確保したいという狙いがあります。一方で受験生側にも、「学力以外の強みをアピールしたい」「一般選抜よりも早く合格を決めて、残りの高校生活や入学後の準備に時間を充てたい」といったメリットがあるため、人気の受験方法となっているのです。

【3】従来の「AO入試」とは何が違う?

「総合型選抜」という言葉を聞いて、「昔のAO入試と同じじゃないの?」と思う方もいるかもしれません。確かに、総合型選抜は2021年度の大学入試改革で「AO入試」から名称が変わったもので、人物重視という点は共通しています。

しかし、両者には決定的な違いがあります。それは、学力評価の必須化です。この変更点が、総合型選抜を理解する上で非常に重要なポイントとなります。

今後は基礎学力も重要に

従来のAO入試では、一部で学力試験を課さないケースがあり、入学後の学力不足が課題として指摘されていました。そこで新しい総合型選抜では、このミスマッチを防ぐため、大学入学共通テストや大学独自の試験、小論文などを通じて、受験生の「知識・技能」を評価することがルール化されたのです。

これにより、総合型選抜は「学力は問わない入試」ではなく、「しっかりとした基礎学力の上に、受験生の個性や意欲を評価する入試」へと変化しました。名称だけでなく、中身もより「総合的」な評価を行う方式に進化したと理解しておきましょう。

参照:中央教育審議会 大学分科会(第71回)議事録・配付資料 [資料4-2] 第2章 第3節 入学者受入れの方針について(高等学校段階の学習成果の適切な把握・評価を)|文部科学省

2 総合型選抜と他の入試方法との違い

|

総合型選抜 旧AO入試 |

学校推薦型選抜 指定校・公募 |

一般選抜 共通テスト+個別 |

|

|---|---|---|---|

| 評価軸 |

探究活動 志望動機・将来ビジョン 調査書、(評定平均) |

評定平均 校長推薦・調査書 (志望動機・将来ビジョン) |

学力試験 共通テスト・個別試験 |

| 主な特徴 |

評定基準がない大学もある ほとんどの大学で面接を実施 国立大の約8割が実施 |

指定校は合格率90%超 評定4.0以上が一般的 国公立大の96.6%が実施 |

募集定員の6~7割 複数大学併願可能 全大学で実施 |

| 日程 | 出願:9月~ 合格発表:11月~ | 出願:11月~ 合格発表:12月~ | 共通テスト:1月〜 合格発表:2~3月 |

| メリット |

✓ 学力以外で勝負 ✓ 早期進路確定 ✓ 大学との適合性重視 |

✓ 学力以外も評価対象になる ✓ 年内進路確定 ✓ 高校の努力が評価 |

✓ 学力で公平評価 ✓ 併願戦略可能 ✓ 点数が明確 |

※共通テストの出願は9月ごろです

探究活動に自信 → 総合型 | 評定平均が高い → 学校推薦型 | 学力で勝負 → 一般選抜

探究活動に自信 → 総合型

評定平均が高い → 学校推薦型

学力で勝負 → 一般選抜

総合型選抜とはどのような入試かということが見えてきたところで、次に「一般選抜」や「学校推薦型選抜」といった他の入試方法と何が違うのかを具体的に解説します。上の図はこれらの違いを分かりやすくまとめた内容なので、合わせて参考にしてください。

【1】総合型選抜と一般選抜の違い

総合型選抜と一般選抜の最も大きな違いは、評価の軸にあります。

一般選抜は、大学入学共通テストや大学独自の筆記試験といった学力試験の結果が合否を大きく左右する入試です。主にペーパーテストの点数によって、客観的に学力が高い受験生を選抜します。

一方、総合型選抜は、基礎学力が求められるとはいえ、あくまで志望理由書や面接などを通した人物像や学習意欲の評価が中心となります。大学のアドミッション・ポリシーにどれだけ合致しているかが問われる、対話型の選抜といえるでしょう。

また、選考スケジュールも大きく異なります。一般選抜が1月以降に本格化するのに対し、総合型選抜は9月以降に出願が始まり、年内に合否が判明するケースがほとんどです。

【2】総合型選抜と学校推薦型選抜の違い

総合型選抜と学校推薦型選抜は、どちらも年内に行われることが多く、人物評価が重視される点で似ていますが、その仕組みは大きく異なります。

最大の違いは、「学校長の推薦」が必要かどうかという点です。

学校推薦型選抜は、その名の通り在籍する高校の学校長から推薦を受けて出願する大学入試の方式で、従来の推薦入試にあたります。

この入試方式は主に「指定校制」と「公募制」の2種類に分かれます。

指定校制は大学が指定した特定の高校からのみ出願できるもので、高校内での選考を通過すると合格率が高いのが特徴です。

一方、公募制は全国の高校から出願可能で、公募制一般推薦と公募制特別推薦に分けられ、成績や活動実績を総合的に評価されます。

選考方法は書類審査、小論文、面接が中心で、一部の国公立大学では共通テストや独自の学科試験も課されることがあります。

高校1年から3年の成績や課外活動、学びへの意欲や目標などが評価基準となり、多面的な能力を見て合否が決まります。

それに対して総合型選抜は、基本的には自己推薦の入試です。大学が定めた出願資格を満たしていれば、学校の推薦がなくても誰でも自由に出願できます。高校時代の成績も評価の一部にはなりますが、それ以上に「なぜこの大学で学びたいのか」という強い意欲や、主体的な活動実績が合否の鍵を握ります。

3 総合型選抜を受けるメリット

ここまで総合型選抜の概要や他の入試との違いを見てきました。では、受験生にとって、この入試方法を選ぶことには具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。主な3つのポイントに分けて解説します。

【1】学力以外で合格の可能性がある

総合型選抜の最大のメリットは、学力試験の点数だけが全てではないという点です。一般選抜では偏差値や模試の判定が届かず、出願を諦めてしまう大学にも挑戦できる可能性があります。

もちろん基礎学力は必要ですが、ペーパーテストでは測れない自分だけの「強み」を武器に、合格を目指せるのが総合型選抜の大きな魅力です。 例えば、評定平均や学力試験のスコアが少し足りなかったとしても、以下のような経験や実績が高く評価されることがあります。

- 探究活動の実績:

高校の授業で取り組んだ課題研究や、課外活動での経験 - 部活動でのリーダーシップ:

部長やキャプテンとしてチームをまとめ、大会で成果を上げた経験 - 継続的な社会貢献活動:

地域のボランティア活動に長期間参加し、その中で得た学びや課題意識 - 資格や特定のスキル:

高い語学力を証明する資格(英検準1級など)の取得や、独学でプログラミングを習得してアプリを開発した実績

このように、特定の分野への強い探究心や、目標達成に向けて努力した経験、主体的に行動できる力などが、大学側が「この学生は将来伸びそうだ」と感じる「キラリと光る何か」として評価され、合格につながるのです。

【2】一般入試より早めに結果がでる

総合型選抜は多くの場合9月頃から出願が始まり、10月から12月にかけて合否が判明します。合格できれば一般選抜が本格化する前に進学先を確保できるため、「どこにも合格できなかったらどうしよう」というプレッシャーから早期に解放され、精神的な負担を大きく軽減できることも、総合型選抜で受験をする大きなメリットと言えるでしょう。

合格によって生まれた心の余裕は、受験に対してだけでなく、残りの高校生活を充実させることにつながります。もし総合型選抜で早期に入学先を決めることができた場合は、入学までの数ヶ月間、大学での学びに向けた準備期間や思い出づくりに充てることも可能になります。貴重な高校生活をより有意義に過ごすことができるでしょう。

【3】一般入試との併願で合格のチャンスを増やせる

総合型選抜は、受験のチャンスを増やすという点でも戦略的なメリットがあります。

ここまで説明した通り、総合型選抜は一般入試と比較して合否の分かる時期が早いため、まず秋に行われる総合型選抜で第一志望の大学に挑戦し、もし不合格だったとしても気持ちを切り替えて一般選抜に臨む、というプランが立てられます。総合型選抜を「一度目の挑戦」と位置づけることで、合格の可能性を広げることができるのです。

ただし、ここで一つ重要な注意点があります。大学によっては、総合型選抜の出願条件として「専願(合格したら必ず入学することが条件)」を定めている場合があり、総合型で合格をした場合にその他の大学の一般入試をあきらめなければなりません。

後々トラブルや後悔の種にならないように、自分の志望校の募集要項は必ず確認し、「併願が可能かどうか」を把握した上で、受験の計画を立てるようにしましょう。

4 総合型選抜で受験する際の注意点

受験生にとって多くのメリットがある総合型選抜ですが、もちろん注意すべき点も存在します。メリットだけでなく、大変な側面も理解した上で、自分に合った入試方法かを見極めることが大切です。ここでは、特に知っておきたい3つの注意点を解説します。

【1】独自の選考基準に対する早期の対策が必要

ここまでも解説してきた通り、総合型選抜とは、一般選抜と異なる特別な準備が必要になる方式であり、そこが大事な注意点でもあります。

|

総合型選抜 人物総合評価型 |

一般選抜 学力重視型 |

|

|---|---|---|

| 提出書類 |

• 志望理由書(必須) • 調査書(必須) • 活動報告書 • 学修計画書 …など |

• 調査書

※高卒(見込)なら出願可

※評定は合否に影響なし |

| 試験内容 |

面接 ほとんどの大学で実施 個別面接・集団討論・プレゼンなど その他 学力試験: 国立大は共通テスト必須が多数 その他: 小論文・実技・適性検査など |

共通テスト 1月18-19日実施 国公立大: 6教科8科目が主流 (5教科7科目の大学もあり) 個別試験 2月下旬~3月 試験科目: 前期:2~3科目 後期:面接・小論文が中心 (マーク式・記述式)

|

| 評価のポイント |

探究活動の一貫性

✓ 高校での探究活動と志望分野の関連性✓ 大学のアドミッションポリシーとの適合 ✓ 将来のビジョンの明確さ ✓ コミュニケーション能力 ✓ 主体性・協働性 ※書類と面接の内容の一貫性が重要

|

得点の積み上げ

✓ 共通テストの得点率✓ 個別試験での得点力 ✓ 配点比率の戦略的選択 ✓ 得意科目での差別化 ✓ 時間配分・解答戦略

※大学により共通テスト:個別試験の

配点比率が異なる(1:1~4:1など) |

総合型は「なぜこの大学か」を語る力 | 一般入試は「何点取れるか」の学力勝負

総合型は「なぜこの大学か」を語る力

一般入試は「何点取れるか」の学力勝負

例えば総合型選抜の受験で必要になる「志望理由書」の作成には、自分自身の過去の経験を振り返り、将来の目標を定める「自己分析」や、大学の特色を深く知る「大学研究」が欠かせません。また、面接や小論文、プレゼンテーションなどの対策も必要です。これらは付け焼き刃の知識では対応できず、一つひとつにじっくりと時間をかけて取り組む必要があります。

そのため、一般選抜の勉強と並行してこれらの準備を進めるには、高校1・2年生のうちから意識的に対策を始めることが理想です。高校3年生になってから慌てて準備を始めると、内容が浅くなってしまったり、対策が不十分になったりする可能性が高くなります。

【2】「専願」が条件の大学がある

メリットの項目でも注意点として触れましたが、総合型選抜では出願の条件として「専願」を定めている大学・学部があります。

これは「合格した場合は、必ずその大学に入学しなければならない」という大学側との約束です。専願の大学に合格すると、その後、他の大学を受験することはもちろん、合格を辞退することも原則としてできません。

もし第一志望の大学が専願を条件としている場合は問題ありませんが、「第二志望以下の大学だが、チャンスを増やすために受験したい」と考えている場合には注意が必要です。安易に出願して合格してしまうと、本命の大学に挑戦する機会を失うことになりかねません。

自身の大学受験計画を崩さないためにも、出願を検討している大学の募集要項をよく読み、「専願」か「併願可能」かを必ず確認しましょう。

【3】入学後の学力ギャップ

総合型選抜は人物面が重視されるとはいえ、大学での学問の基本は当然ながら学力です。もし総合型選抜の対策にばかり時間を使い、高校での日々の学習をおろそかにしてしまうと、入学後に授業についていけなくなるという「学力ギャップ」に陥る危険性があります。

特に、一般選抜を突破してきた学生は高い基礎学力を持っているため、専門科目の授業で苦労してしまうケースも少なくありません。

現在の総合型選抜で学力評価(調査書など)が必須化されたのは、まさにこの入学後のミスマッチを防ぐ目的が大きいです。大学側も、意欲だけでなく入学後の学びに耐えうる基礎学力があるかどうかを見ています。

総合型選抜での合格はゴールではありません。充実した大学生活を送るためにも、総合型選抜の対策と並行して、日々の学習をおろそかにしないことが何よりも大切です。

5 総合型選抜での受験が向いている人とは?

これまでの内容を踏まえると、総合型選抜は特に次のような特徴を持つ受験生に向いていると言えます。

・学びたいことが明確な人

将来の夢や目標があり、大学で何を学びたいかがはっきりしている。「その大学・学部でなければならない理由」を、自分の言葉で熱意をもって語れる人。

・課外活動などに打ち込んできた人

部活動や生徒会、ボランティア活動、探究学習などに継続して熱心に取り組み、その経験を通じて得た学びや成長を具体的にアピールできる人。

・自分だけの実績や「強み」がある人

コンテストでの入賞、高いレベルの資格取得、ユニークな創作活動や研究実績など、他の人にはないアピールポイントを持っている人。

・コミュニケーション能力に自信がある人

面接やプレゼンテーション、グループディスカッションにおいて、自分の考えを論理的に、かつ堂々と伝えることができる人。

これらの根底にあるのは、「主体性」や「探究心」です。「楽そうだから」という理由ではなく、総合型選抜とは、自分の意志で大学を選び、そこで成長したいと強く考える人に最適な入試方式と言えるでしょう。

6 総合型選抜の出願から合格発表までのスケジュール

総合型選抜のスケジュールは、一般選抜よりもかなり前倒しで進みます。大学によって日程は異なりますが、ここでは一般的な流れを解説します。正確な日程は、必ず志望大学の募集要項で確認してください。

| 総合型選抜 一般選抜より大幅に前倒しで進行 |

|

|---|---|

|

⚠️重要 正式な日程は、 必ず志望大学の募集要項で確認してください |

|

| 6月〜 8月頃 |

募集要項の公開・情報収集

✓ 各大学の募集要項が公開される✓ 出願資格、必要書類、選考方法、日程の確認 ✓ オープンキャンパスや説明会への参加 ✓ 大学の雰囲気を体感、個別相談の機会 💡 受験プランを体感、個別相談の機会

|

| 9月〜 10月頃 |

出願

✓ 多くの大学で出願期間が設定✓ 志望理由書・活動報告書の提出 ✓ 調査書など必要書類の準備・提出 ✓ 出願期間は比較的短いため注意 🕰️ 余裕を持って準備を完了させることが大切

|

| 10月〜 11月頃 |

選考

✓ 書類審査(一次選考)✓ 書類審査通過者に二次選考を実施する大学も多い ✓ 面接・小論文・プレゼンテーションなど ✓ 大学により選考方法は多様 📂 二段階選抜の形をとる大学が多い

|

| 11月〜 12月頃 |

合格発表

✓ 最終的な合否発表✓ 合格者は速やかに入学手続きが必要 ✓ 手続き期間は短いため事前準備が重要 ✓ 年内に試験が確定する場合も多い 🟩 一般選抜より約3ヶ月早い進路確定

|

7 総合型選抜での合格に必要な対策とは?

総合型選抜で合格を勝ち取るためには、計画的な準備と対策が不可欠です。付け焼き刃の対策では、ライバルに差をつけることはできません。

ここでは、合格に向けた対策を「高校1・2年生からの土台づくり」と「高校3年生からの実践的な対策」の2つのステップに分けて、具体的に何をすべきかを解説していきます。

【1】高校1・2年生~ 土台づくり

総合型選抜の準備は、早くから始めるほど、それだけ有利になります。高校1・2年生の時期は、将来の受験でアピールできる自分だけの「軸」を作る、最も重要な「土台づくり」の期間と位置づけましょう。日々の学習や学校生活そのものが、すべて対策につながると考え、意識的に過ごすことが合格への第一歩です。

自己分析と志望理由の明確化

まず取り組むべきは、「自分」という素材を深く知るための自己分析です。「自分はどんな人間で、将来何をしたいのか」をじっくりと掘り下げてみましょう。

「これまでの人生で、何に夢中になったか?」「どんな時にやりがいを感じたか?」「得意なこと、苦手なことは何か?」といった過去の振り返りと、「社会でどんな役割を果たしたいか?」「どんな大人になりたいか?」といった未来への問いかけを繰り返します。

この作業を通じて、自分の興味・関心の方向性や価値観を明らかにし、それがどの学問分野に繋がるのかを考えます。この「過去の経験と将来の夢を結びつける」プロセスこそが、のちに作成する志望理由書の「核」となります。

少し難しいように思えますが、それは他の受験生も同じです。すぐに答えが出なくても、時間をかけて考え続けることが大切です。

志望先の大学・学部の研究

自己分析で自分のやりたいことが見えてきたら、次は「それを実現できる場所はどこか」を探すための大学・学部研究です。総合型選抜では、「なぜ、他の大学ではなくこの大学・学部でなければならないのか」を具体的に説明できることが非常に重要になります。

そしてそのためには、大学のパンフレットやウェブサイトを見るだけでなく、より一歩踏み込んだ研究が必要です。

まず、アドミッション・ポリシーを改めて熟読し、大学が求める学生像を理解します。その上で、どのような授業(カリキュラム)があり、どんな専門分野の教授が在籍しているのかまで調べましょう。興味のある教授の論文や著書を読んでみるのも有効です。

また、オープンキャンパスやオンライン説明会があれば、積極的に参加しましょう。実際に大学の雰囲気に触れたり、在学生や先生方と話したりすることで、より志望理由を深めることができます。

活動実績づくりと評定対策

自己分析や大学研究で見えてきた自分の「軸」に説得力を持たせるための「証拠」となるのが、高校時代の活動実績と学業成績(評定平均)です。

まず活動実績については、部活動、生徒会、ボランティア、資格取得、コンテストへの参加など、どんなことでもアピール材料になり得ます。大切なのは、自分の興味のある分野に関連した活動に主体的に取り組み、そこから何を学び、どう成長したかを語れるようにしておくことです。特別な実績である必要はありません。一つのことに打ち込んだ経験そのものが、あなたの価値を高めます。

同時に、日々の授業を大切にし、定期テストで着実に点を取ることも忘れてはいけません。総合型選抜においても、評定平均はあなたの学習意欲や真面目さを示す客観的な指標として見られます。ここまで説明した通り、総合型選抜は評定平均だけが評価基準になるわけではありませんが、高い評定平均は、それだけで大きなアピールポイントになるのです。

【2】高校3年~ 実践的な対策

高校3年生になったら、これまでの「土台づくり」で得たものを合格という結果に結びつけるための「実践的な対策」に移ります。

ここからは、蓄積してきた経験や自身の考えを、大学に提示できる「形」にしていく作業が中心となります。一般選抜に向けた勉強も本格化する中で、計画的に時間を使い、効率よく準備を進めることが重要です。

出願書類(志望理由書・活動報告書)の準備

出願書類、特に志望理由書は、総合型選抜の合否を左右する最も重要な書類です。高校1・2年生の時に深めてきた自己分析と大学研究を元に、これまでの経験、大学で学びたいこと、そして将来の夢を、自分だけの物語(ストーリー)として一貫性を持たせることを意識して書き上げます。

「なぜこの大学なのか」「入学して何をどう学び、社会でどう活かしたいのか」を、誰が読んでも納得できるよう、論理的に構成することが求められます。

例えば、以下のような、“過去”→“現在”→“未来”の流れを意識して整理することをおすすめします。

(過去)「ボランティア活動の経験から地域福祉に関心を持った」

(現在)「だから貴学の〇〇学部で専門知識を学びたい」

(未来)「そして将来は地域に貢献したい」

※このように、3つの時間軸が一本の線で繋がるように示す

この作業は非常に時間がかかるため、高校3年生の夏休みなどを利用して、集中的に取り組むのがおすすめです。

一度書いて終わりではなく、学校の先生や家族など、必ず第三者に読んでもらい、客観的な意見をもらって何度も推敲を重ねることで、内容をより説得力のあるものに磨き上げていきましょう。活動報告書なども、ただ活動を羅列するのではなく、それぞれから何を得たのかを簡潔に添える工夫が大切です。

関連コラム:受かる志望理由書の書き方とは?

小論文・プレゼンテーション対策

大学によっては、書類選考と面接に加えて、小論文やプレゼンテーションが課されることがあります。これらは、出願書類だけでは測れない論理的な思考力や表現力を評価するための試験です。

小論文対策で最も重要なのは、感想文(作文)と小論文の違いを理解することです。小論文は、与えられたテーマに対し、客観的な根拠に基づいて自分の意見を論理的に述べる文章です。基本となる「序論・本論・結論」という構成を学び、時間内に書き上げる練習を繰り返しましょう。書き方について詳しくは「総合型選抜における「作文」の重要性と効果的な書き方を徹底解説!」もぜひ参考にしてください。

小論文の出題テーマは多岐にわたりますが、近年は以下のような社会的な課題が頻出する傾向にあり、問題の本質を深く理解し、自分なりの解決策を具体的に示す力が問われます。

・環境問題、SDGs関連

例)「地球温暖化を食い止めるための具体的な対策」「再生可能エネルギーの普及に向けた課題と解決策」など

・少子高齢化社会関連

例)「少子高齢化社会における教育の役割」など

・テクノロジーと社会関連

例)「AIの発展が教育現場に与える影響」「ロボット技術が雇用に及ぼす影響」など

日頃からニュースや書籍に触れ、こうした現代的なテーマについて自分の考えをまとめる練習をしておきましょう。

関連コラム:総合型選抜の小論文とは?過去問題から学ぶ総合型・学校推薦型選抜の小論文

プレゼンテーション対策では、伝えたい内容を制限時間内に分かりやすくまとめる構成力が問われます。資料の作成だけでなく、実際に声に出して何度も練習を重ねることが上達の鍵です。家族や先生に聞いてもらい、質疑応答の練習までしておくことで、本番でも自信を持って臨むことができます。

関連コラム:総合型選抜のプレゼンテーションとは?対策方法をよくある例とともに徹底解説!

面接対策

面接は、大学側が、書類だけでは分からないあなたの人柄や熱意、コミュニケーション能力を直接確認するための重要な選考です。多くの場合、提出した志望理由書や活動報告書の内容に基づいて質問されるため、自分が書いた内容を完璧に説明できるようにしておくことが対策の基本となります。

「なぜこの大学なのですか?」「入学して何を学びたいですか?」といった定番の質問はもちろん、「〇〇という活動から何を学びましたか?」など、書類の内容を深く掘り下げる質問を想定し、自分の言葉で答える準備をしておきましょう。

そして、最も効果的な対策は、学校の先生や家族にお願いして、模擬面接を繰り返し行うことです。本番さながらの雰囲気で練習することで、緊張に慣れるだけでなく、受け答えの仕方や姿勢、視線など、自分では気づきにくい癖を客観的に指摘してもらえます。自信を持って本番に臨むために、十分な練習を積みましょう。

8 総合型選抜対策のポイント

ここまで具体的な対策方法を解説してきましたが、最後に、総合型選抜を成功させるために最も重要な2つのポイントを改めてお伝えします。

【1】できるだけ早期に対策を始める

何度も触れてきましたが、総合型選抜対策における最大の秘訣は早期の対策です。

自己分析を深め、自分に合った大学を探し、説得力のある志望理由書を書き上げるまでには、膨大な時間がかかります。また、アピールできる活動実績も、一朝一夕に作れるものではありません。これらの準備を一般選抜の勉強と両立させながら質の高いレベルで完成させるには、計画的な準備と対策が必要不可欠です。

理想は、高校1年生の段階から総合型選抜を視野に入れた学校生活を送ることですが、最初から総合型選抜の受験を考えていなかったという方もいるでしょう。

いつから対策を始めるにせよ、受験を決めたその日からの対策を意識することで、日々の活動の一つひとつが将来の自分の強みになり、合格の可能性を高めることへと繋がっていきます。

【2】総合型選抜専門のサポートを活用する

総合型選抜は、一般選抜と違って「これをやれば大丈夫」という明確な正解がありません。そのため、対策を一人だけで、あるいは学校の先生のサポートだけで進めるのは非常に難しい面があります。

そこで重要になるのが、客観的で専門的な視点を持つ第三者のサポートを活用することです。

総合型選抜を専門とする塾や家庭教師は、大学側がどのような基準で受験生を評価するのか、どのような人材を求めているのかといった、合格のためのノウハウを熟知しています。自分では気づけない強みを発見する手伝いをしてくれたり、説得力のある志望理由書の書き方を指導してくれたり、本番さながらの模擬面接で実践力を鍛えてくれたりします。

こうしたプロの力を借りることで、対策の質を飛躍的に高め、合格の可能性を大きく広げることができるでしょう。

9 総合型選抜対策でよくある質問

最後に、総合型選抜を目指す高校生や保護者の皆さまから、特によく寄せられる質問にお答えします。疑問や不安を解消して、安心して対策を進めましょう。

【1】Q.国公立大学も総合型選抜で受験できる?

A.はい、多くの国公立大学で受験可能です。

かつては私立大学が中心というイメージでしたが、近年は導入する国公立大学が急速に増えています。文部科学省の調査でも、令和6年度には国立大学の約8割、公立大学の約4割が総合型選抜を実施しており、その割合は年々高まる傾向にあります。

ただし、募集する人数や学部、選考方法は大学によって大きく異なります。最難関の大学では募集枠が非常に少ない場合もあります。国公立大学への進学を考えている場合も、選択肢の一つとして、志望する大学の募集要項を必ず確認してみましょう。

【2】Q.総合型選抜には評定平均が低くても挑戦できる?

A.挑戦できる可能性は十分にあります。

学校推薦型選抜とは異なり、総合型選抜では出願資格として評定平均の明確な基準を設けていない大学も多くあります。評定平均はあくまで評価の一要素であり、志望理由の熱意や活動実績、面接での受け答えなど、他の要素で十分にアピールできれば、合格の可能性はあります。

ただし、評定平均は高いに越したことはありません。評定平均が高いということは、学業への真面目な姿勢を示す指標であることに変わりはないからです。もし評定平均に自信がない場合は、それをカバーできるだけの自分だけの強い「武器」(探究心や行動力、実績など)を準備する必要があると心得ておきましょう。

【3】Q.部活や留学などの特別な実績が無くても大丈夫?

A.はい、必ずしも特別な実績が必要なわけではありません。

もちろん、全国大会での入賞や長期留学の経験などは大きなアピールポイントになります。しかし、大学の面接官が知りたいのは、実績の華やかさそのものよりも、「あなたがどんな経験から、何を学び、どう成長したか」というプロセスです。

例えば、「毎日コツコツと続けた委員会活動」や「授業で関心を持ったテーマを、自分で図書館で調べ、深く探究した経験」なども、あなたの主体性や知的好奇心を示す立派なアピール材料になります。

大切なのは経験の大小ではなく、その経験と自分の内面を深く結びつけ、学びへの熱意として自分の言葉で語れることです。実績がないからといって諦める必要は全くありません。

【4】Q.総合型選抜は浪人生でも出願できる?

A.はい、多くの場合で出願は可能です。

総合型選抜の出願資格は、多くの大学で「高等学校を卒業した者、またはそれと同等の学力があると認められる者」などと定められています。そのため、現役生だけでなく浪人生(既卒生)も、この条件を満たしていれば出願できるケースがほとんどです。

ただし、ごく稀にですが、大学や学部によっては現役生のみを対象としている場合もあります。また、出願はできても、選考において現役生とは異なる視点で見られる可能性もゼロではありません。

したがって、浪人生で総合型選抜の受験を考えている場合は、必ず志望大学の最新の募集要項を隅々まで確認し、出願資格を正確に把握することが何よりも重要です。不明な点があれば、大学のアドミッション・オフィス(入試課)に直接問い合わせて確認するようにしましょう。

関連サイト:学校推薦型選抜の注目大学・専門学校特集!|現役生のみ出願可能|マナビジョン

10 総合型選抜対策ならオンラインのメガスタ!

ここまで見てきたように、総合型選抜の対策には専門的なノウハウと、一人ひとりに合わせた戦略が不可欠です。

「何から手をつければいいか分からない」「一人での対策には限界を感じる…」そんな悩みを抱える受験生と保護者の皆さまに、私たちオンライン家庭教師のメガスタが提供する総合型選抜対策をご紹介します。

【1】おすすめの理由①独自の「志望理由書」対策プログラム

志望理由書は、合否の鍵を握る最重要書類です。メガスタでは、多くの受験生が苦戦するこの書類作成を、ゼロから合格レベルまで引き上げる独自のプログラムを用意しています。

最大の特徴は、総合型・学校推薦型の採点基準「ルーブリック評価」に完全準拠している点です。メガスタは、この評価で高得点を取るために必要な要素を「7つのポイント」として体系化。

メガスタの志望理由書対策「7つのポイント」

- 志望動機が明確か – なぜその大学・学部なのか

- 将来ビジョンが具体的か – 卒業後の計画

- 入学後の学習計画 – 4年間での学びと成長

- 社会への還元 – 学んだことをどう社会に貢献するか

- 過去の経験と関連 – これまでの経験と志望理由の繋がり

- 志望理由書の独自性 – 他との差別化

- 文章構成 – 論理的で読みやすい内容か

このフレームワークに沿って考えることで、特別な実績がない状態からでも、論理的で説得力のある、自分だけの物語を構築することができます。

参考資料:ルーブリックの使い方ガイド|関西大学(PDF)

指導は、1対5の少人数指導と1対1の個別指導を組み合わせた独自の方法で行います。少人数指導で他の生徒から多様な視点や気づきを得て、それを個別指導で専門の教師とマンツーマンで磨き上げる。このサイクルによって、一人で考える何倍もの速さで、質の高い志望理由書を完成させることが可能です。

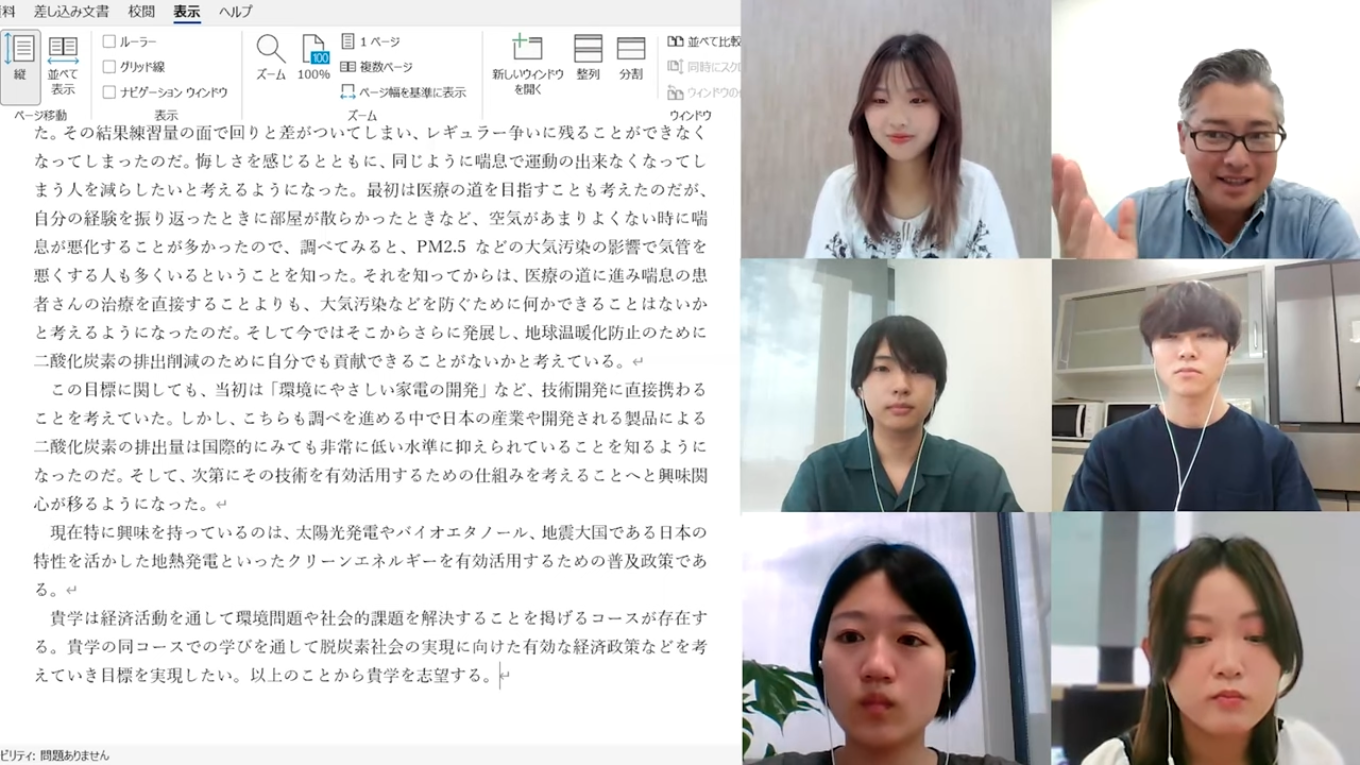

↓実際の指導の様子はこちらから ↓

【2】おすすめの理由②採点基準を熟知した教師による面接対策

二次選考の要となる面接も、メガスタなら万全の対策が可能です。メガスタの面接対策は、単なる模擬面接の繰り返しではありません。

大学側の採点基準(ルーブリック評価)を熟知した教師が、面接官が何を見て、どんな回答を評価するのか、その「本質」から徹底的に指導します。理論を理解した上で、あなたの志望理由書に基づいた本番さながらの模擬面接を繰り返し実施。入室のマナーといった基礎から、鋭い質問への的確な応答の仕方まで、一人ひとりの課題に合わせて丁寧に指導し、自信を育みます。

【3】おすすめの理由③トッププロ講師による小論文対策

対策が難しく、他の受験生と差がつきにくい小論文。メガスタでは、大学受験で豊富な実績を持つトッププロ講師が、あなたの文章を合格レベルまで引き上げます。

指導は、感想文とは全く異なる、論理的で客観的な文章の書き方を基礎から徹底。その上で、志望大学・学部の出題傾向を分析し、頻出テーマの知識を深めながら、あなただけの視点を盛り込んだ「光る」答案を作成するための戦略を伝授します。

指導はもちろん1対1のマンツーマン形式。プロ講師による丁寧な添削指導を繰り返すことで、他の受験生とは一線を画す、説得力のある小論文を書く力を養成します。

11 【2025年】メガスタで総合型選抜・学校推薦型選抜に合格した先輩の声

早稲田に合格! 早稲田大学(スポーツ科学部)合格

麻生 友美さん(岩手県)

メガスタの指導を受けて、志望理由書の書き方がわかったのはもちろんですが、それ以上に考え方の幅が広がったことが一番大きな変化です。普段のメガスタの授業での担当の先生との会話を通して、スポーツだけでなく他分野の知識を取り入れることができ、小論文や面接の際にも活かすことができました。

総合型で合格! 滋賀大学(データサイエンス学部)合格

福田 良さん(兵庫県)

自分の学力が足りていない状態で受かることができたのでとてもうれしいです。志望理由書や面接において何が大切か、大学側が何を求めているのかなどの総合型選抜にといて大事な点を深く学べたことが一番よかった点だったと思います。文章の書き方やストーリー性を持たせて書くことを教えていただきました。

東科大に合格! 東京理科大学(工学部)合格

本多 恭華さん(東京都)

メガスタの指導を受けてから、自分の思いが読み手にきちんと伝わる文章を書くことができるようになったと感じています。小論文に関しても、書き方が全く分からない状態からのスタートでしたが、今では楽しく書き進められるほどに成長することができました。志望理由書や小論文の指導以外にも、勉強計画のサポートや大学に提出するポートフォリオの確認などもしてくださりました。

メガスタでは、2025年度入試においても、北は北海道から南は沖縄まで、全国の受験生をオンラインでサポートし、国公立から早慶上智、MARCH、関関同立といった難関私立大学まで、数多くの合格者を輩出しています。

偏差値40台からの逆転合格、部活動と両立しながらの難関大合格、地方から挑んだ憧れの大学への合格など、一人ひとりの状況に合わせた指導で、多くの先輩が夢を叶えました。

数多くの合格体験記を専用ページでご紹介しています。ぜひご覧ください。

この記事の著者

メガスタ編集部(メガスタヘンシュウブ)

総合型選抜・学校推薦型選抜に関する最新情報をわかりやすく発信する、教育情報メディアの編集部です。受験対策や準備のポイント、大学選びに役立つ知識を、丁寧に解説します。